lol女英雄ps去衣高清图:CI5147航班-我的诗歌阅读史

1

我不得不自问,真的能书写自己的诗歌“阅读史”吗?除了阅读的过程本身,我和我谈论的对象之间还有怎样的关系呢?我翻开了从最早阅读诗歌的中学时期开始积累下来的读书笔记,试图在渐渐漫漶的记忆之尘中梳理出一条清晰凹陷的小路。我的笔记混杂着各类文体、各个不同时代和地域的作者,单看诗歌部分,阿赫马托娃、茨维塔耶娃、阿米亥、狄兰·托马斯、史蒂文斯、昌耀、西川、张枣胡乱地挤在一起……我自知记忆力不算好,在中学和大学本科时期保持用纸笔做读书笔记的习惯,这次“温习”令我再次回忆起不少自己都已经遗忘的诗集和诗句,而这个发现无异于进一步令人尴尬地确认,自己的阅读,特别是诗歌阅读,包含了多少“偶然”和“无意识”的成分。

但更重要的问题在于,那些对我有过最深远影响的诗人,正因为其精神能量在他们的文字中显得太过庞大和密集,反而无法被我的笔记本“捕获”——对进入笔记的诗人来说,“摘句”的方式本来就是一种包含冒犯的“降格”处理,意味着打算对那些未被摘录的诗句迅速遗忘。而那些更重要的诗人的诗集,被我画满了有形或无形的下划线,一旦我需要重新阅读,就会直接拿起书本,而不需要参考笔记。通过这种排除法,事情变得略略清楚了起来——我能立即举出几个在我书架上出现,但从未进入笔记本的名字:里尔克、策兰、海子、痖弦。

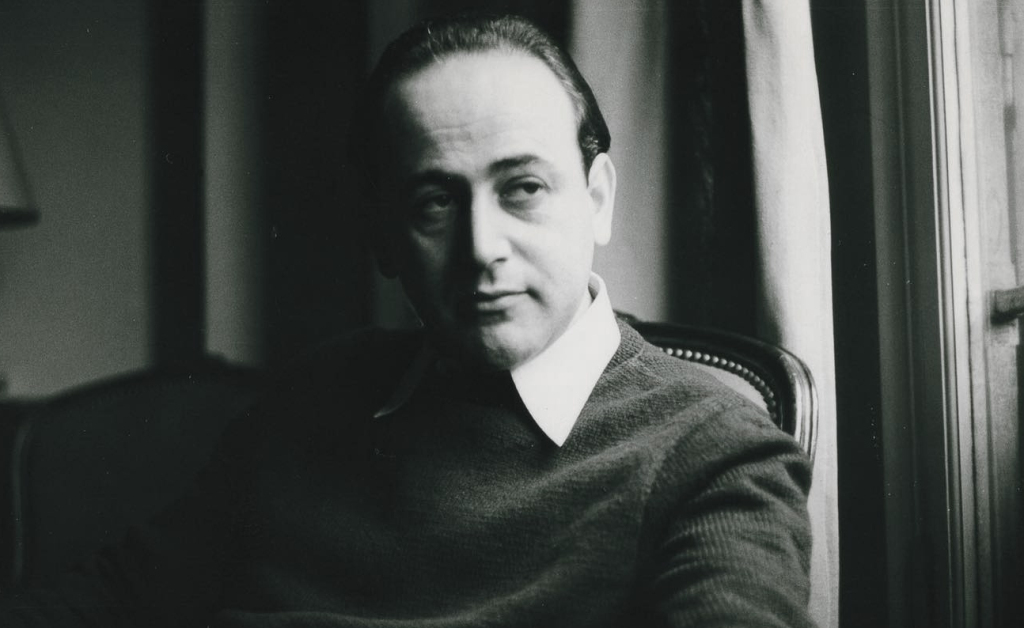

奥地利诗人赖内·马利亚·里尔克(1875年12月4日-1926年12月29日)

这显然并非多么独特的个人诗歌史名单,这几个诗人已经成为上世纪九十年代之后许多诗歌学徒或一般爱好者心中的原典或正典,代表了现代诗歌中的某种强势声音。不过,凭借我自己的观感和与他人交往的经历,仍然能隐隐感觉到,即使是对于高度相似的阅读构成,不同个体的阅读理解之间也存在着多种差异。或许早年略显混乱无序的阅读最初形塑了我们对诗歌的最基本的看法,而我们总在意识的深处根据这些最初的看法接纳在此之后接触的诗歌——至少我自己很难避免这一点。这种阅读体验似乎也在暗示着,与我们(既读也写的人)诗歌写作中可见的变化或“进步”相比,诗歌阅读的“阶段性”特点或变化过程则要显得模糊得多,更多地呈现为“一体化”的阅读视野。

这是需要矫正的吗?我难以立即判断,但可以确定的是,如果说观察阅读历程中的“成长”是困难的,可能并不仅仅意味着,我们这一代从中学到大学这段相对漫长单调的学院生活和客观上“诗龄”还不够长久带来的观测距离限制,同时它也恰恰意味着某种历史感觉趋于平面化的症候。我们这代人常常会感到,自己没有经历太大的动荡,或者即使社会发生了那样的动荡,自己也很难近距离地置身其中。但是缺乏动荡的生活带来的并不是秩序感,反而是涣散和无序,我们貌似有许多种“生活方式”,但并没有许多种可以选择的生活。于是一方面其实闭塞、隔绝于历史的现场感和复杂性,另一方面又有种因为被压抑而愈加旺盛的对于历史“真实”的渴求,不再愿意隔着语言和修辞去认知、介入世界,甚至不时希望离开这种生活。这种心态导致我们对文学的态度是暧昧、矛盾的:我们希望在均质化的社会中通过一套文学体制和符号获得个体表达的独立、自由,但是又对文学在社会文化“等级”中的滑落及其带来的写作者(不只是诗歌,还有小说写作者)相对晦暗的主体姿态和生活方式感到颇为不满。

当然,历史和社会状况本身一直在发生着改变,甚至近年在某些方面加速着改变,然而我们越来越频繁地感觉到,似乎从某个时刻起,我们不再能够看到历史向前推进的方向,或者说,对于我们在社会结构中的位置而言,这个远景已经很难为文学者们把握、言说,遑论干预和影响。致密紧凑的人生安排和社会节奏贯穿了我这代人从青春期到中年的过渡时代,特别是在进入大学并开始更加全面地社会化后,我们发现整个社会圈层日益破碎化,而知识者的位置也因为种种被动或主动的原因不断退回到学院之内,有时,即使在学院之内也不得不埋首于越来越琐碎、表面化的事务,难以实现“跨越专业藩篱而进行深层合作的动人图景”[1],而这幅图景反倒是我在中学时代的阅读曾经带给我的朦胧幻想。

我持续体验着这种错位:从中学时期开始,我们渐渐感受到我们读到的文学不再能对应和指导现实生活,它和生活之间的距离乃至对比越来越明显。这部分地是因为,我成长在一个文学“气息”相对缺乏的城市和家庭,在我所处的小环境中,文学流通的渠道似乎总是零散、自发、滞涩的,我只是在书店里偶然地遇到八十年代、九十年代或者更早年代的旧书并被它们吸引,而这时它们已经不再被大多数人阅读了。

这种文学与生活的脱离,更大的原因仍然来自时代整体的推移。对我们而言,从十二三岁开始,要是拒绝当时在同龄人中普遍流行、几乎成为唯一文学消费品的“青春文学”,就很容易转向“纯文学”的胃口,并有意或无意地认同、靠近某种疏离于实际政治的价值观,因为那些八十年代和九十年代初的小说、诗歌几乎是我们最容易获得的读物。到了21世纪第一个十年快要结束时,正如李陀所言,这些书写基本已经无法继续解释社会生活,无法建立“文学和社会的新的关系”[2]了。

近五年,事情又发生了新的、剧烈的变化。文化消费者面对电脑和手机屏幕早已有了一千种消磨时光的方式,越来越个人化的媒体平台意味着我们很难再通过文化消费,特别是通过与电影、电视剧、视频媒体相比而言处于绝对弱势的文学图书载体,来争取一个能够为群体(即使是“文艺青年”也划分成了太多的圈层)所分享的共同想象,或者塑造一个公共意识的领域。由于曾经从事图书编辑工作,我对近年来整体阅读环境对于严肃文学、对于诗歌的“不友好”程度有着切身的体会。人文社科领域仍然可能出现表现亮眼甚至持续走势强劲的书,但文学类图书则要困难得多,而这种状况似乎不再是仅仅通过“调整”文学作者自身的位置,积极建立和社会、民众之间的关联就能够改变的了。不仅是专业之间的藩篱愈加高耸,而且完全不同性质的媒介之间的竞争也极大地改变了大多数人文化生活的版图,这样的趋势走到某个地步后,文学和其他门类的文化会出现新的融合、转化吗?带着这些体验,再来看从十几年前开始的诗歌阅读,的确令我发现所谓个体的趣味,实际上最早就是被庞大而无形的文学体制、社会机器展现给我们的“前端”所塑造的。

2

我开始真正接触现代诗是在2005年左右,我刚上初中不久时。当时文学阵场上仍然显示出一股从上世纪九十年代延续而来的“散文热”,我家书架上也出现了不少散文集,其中一本是2004年的《收获》散文精选。我因此偶然地在这本书中读到了北岛写里尔克、策兰、洛尔加、特拉克尔的文章。可以说,我是因为无处不在的“文化散文”或“学者散文”的触须而走向现代诗歌的。在此之前我只零散读过一些并未留下深刻感受的拜伦、雪莱、济慈、莎士比亚、纪伯伦、泰戈尔,这无疑只是因为他们进入了大多数人心中的文学经典名单并因此出现在书架上或成为语文教育的课外读物。显然,如果缺乏必要的文学史知识,又借助本来就有些蹩脚的翻译,这些诗作会令十多岁的读者感到相当疏远。对比之下,遇到洛尔加、策兰的我,也如冯至初见里尔克《旗手》时为其“绚烂的色彩,铿锵的音韵”所迷那样,我惊讶于那些诗行中奇异的、富于紧张感的修辞,以及它并不依赖传统格律而实现的内在韵律和节奏——尽管这是通过中文译文感受到的。

我开始寻找里尔克、策兰的更多诗作来读。多少是因为初中阶段我经历了人生中第一次称得上心理危机的体验,我对这样高强度地向内凝视的文字表达感到非常亲近。对于此前大部分时候只接触到小说和散文的我而言,散文文体似乎是更加不言自明的表达,它对读者散发的吸引力根本上来自它所描绘的那个世界的吸引力。或许正因如此,从一开始我就感受到诗歌最不同于散文的质地,但这也归功于北岛选择了这几位欧陆诗人的诗——它们是如此明显地不同于包含更多议论、长句子和线性叙事的现代英美诗歌,比如叶芝、艾略特、奥登、惠特曼。如果借用陈词滥调来说,我也疑心是它们选择了我。我为那些词语之间同时出现的巨大亲密和张力而震惊、着迷。

不同于散文,诗歌本身是一种伴随着“学习”的阅读。写文章的水准,固然也依赖于修炼语言本身的美感,但更多地在于作者的性情、学识,在这一点上它更能够接续中国古代散文的传统资源。然而我最初接触到的诗歌向我展示了语言对于文本意义的绝对统治,语言本身成为表达的内容。正如学习其他所有语言一样,学习一种陌生、艰难的语言是为了说它,或者说,学语言的本意也许只是为了读,但是在学习它的过程中,也就不可避免地开始了说,对我来说,阅读诗歌的过程也是学习写诗的过程。

我正是为了在这特殊语言里寻求某种庇护而选择和它待在一起的。这种庇护不也是“示播列”的意思吗?当时我对整个生活感到不满。在那个年代,我所经历的小学时代几乎没有成绩、名次的观念,但进入中学后这种情况突然变化,一时间似乎每个人的“价值”开始直接和学业表现上的等级挂钩。尽管身为“优等生”,我却时时感到这种秩序的荒谬和压迫性。在很多个放学之后的傍晚,我关上房门,静静面对里尔克和策兰的句子。它们无形中强烈地逼迫着我开始学习这种困难的语言。

在读和写的过程中我感到心中的郁结惶惑得到了纾解。但是多年以后,我渐渐意识到,将散文和诗歌清晰地切分开来,或许部分地造成了我对诗歌本体的固化认知,尽管这种认知可能很难真的被扭转。散文可以联通不同群体和视角,可以言志载道,义理、考据、辞章兼备,而诗歌处理的是更加集中于个体的、幽暗的经验,是“任个人而排众数”的表达方式——这种偏执的观念来自最初的诗歌经验和文学教育。

到了高中之后我才进一步认识现代诗歌,那时朦胧诗和海子、顾城开始出现在语文课本中,尽管课堂上师生声情并茂的朗诵方式令我感到有些荒诞和滑稽。大概和很多同代诗歌读者一样,学校图书馆里的“蓝星诗库”给了我们中国当代诗歌的启蒙。因为被教室和私人空间所切割的促狭生活环境,我反而加倍地迷恋海子、西川开阔的诗句,昌耀的黄铜茶炊、鹿的角枝仿佛也出现在周遭几乎毫无诗意的城市生活里。与此同时,我正在囫囵地读一些有关当代中国社会文化的书籍、文章,对于在我们成长中发生持续影响、形塑我们精神结构的20世纪八九十年代有了粗浅的理解,我辨认着它的逐渐离去和被一个新的时代所替代的过程。我自小居住在一个和我所在的城市形成某种对比的空间里,那是一个军事院校,或许我曾无意中从这个高度强调集体主义和理想主义的社区获得想象的安慰,在海子那里以他个人方式继承的集体主义政治抒情修辞和语调令我感到十分亲切,但这种阅读方式也在进一步强化读者人格中无法与世俗世界和解的部分。那时我对身边人的道德和精神状况感到沮丧,成年后看来,我知道那不免可笑,但我最早对诗歌的阅读的确与这种心情联系在一起。同时期我正在狂热地阅读张承志,他唯一的诗集《错开的花》也强力地吸引了我。张承志的诗实际上和海子,乃至阿垅一样倾向于“烈火”而非“修辞练习”,这样的文学品质和写作观念深刻地影响了我对诗歌的感受力。一段时间内,我也在阿垅的诗论中找到了类似的共鸣感,他在《箭头指向——》里谈论诗歌的文字是在诗论中少有的铿锵之声,“让没有形式的那种形式成为我们底形式吧”,“诗是人类底感情的烈火”。但是这就意味着诗成为宣传的工具吗?阿垅是这样来理解力和美、战斗与休息之间的关系的:“诗本质地是战斗的。……假使爱情是那个果肉,那么战斗正是包裹保护果肉的一种坚皮刚刺的外壳。”

“蓝星诗库”初版于1998年,早期收录了顾城、海子、舒婷、西川等人的诗集

在那个网络阅读尚未大面积兴起的时代,当时不少主流的人文类刊物,比如《中国新闻周刊》《三联生活周刊》《读书》,仍然在许多城市居民和知识分子的阅读生活中扮演重要角色。这些杂志中的专访、人物侧写总是客观上将许多文学作者与其他人文知识部门的工作者放到平行和相近的位置,至少呈现出某种跨越不同知识部门、形成互动和共振的表象。于是一方面我们被培养、塑造起一套纯文学的趣味,另一方面我们却很少从文学史脉络去认识文学本身,那是我进入中文系专业学习之后的事情了。2010年以前我仍然更多地是根据文化上的地位观察诗人、小说家、电影导演、音乐人的身份,认为他们和同时代的思想、文化问题幽深地纠缠在一起,而且他们常常被媒体偏颇地塑造成叛逆的、孤独的、拒绝与大众文化和商业文化合作的形象。这部分地解释了为什么后来刚刚进入大学,开始和写诗的同龄人打交道时,我们会因为谈到诗歌而在心中唤起那样强烈的认同感和亲密感。

在我最早读到翟永明的时候,也几乎同步地从肖全《我们这一代》的影集里最早认识了她,她和文艺领域众多“精英”的形象并列在一起,代表世人期待中的当代诗人应采取何种面貌示人;我从《天涯》里读到于坚、西川的文章,被诗人身上“散文”的部分打动,简单地说,这种散文性的确能够让我们在更大的语境中来理解诗歌和诗人的文化意义,但这些文字与真正有社会阐释力和批判力的杂文或学者散文还有距离。另一个被忽视的因素是我们读到的蓝星诗库里的诗人已经在此时改变了他们的诗歌写作,因此对于他们身上的诗歌和散文,我们的认知实际上继续包含时间上的错位。这样的认知状况大概成为那种错误观念和印象的源头——第三代诗和九十年代“转入相对独立的个人写作”(臧棣语)那样的诗歌书写,依然能够天然地在社会文化中获得精英和启蒙者的地位。直到大学,我的这种印象才渐渐得到纠正。

不过,中学时期没有人和我谈诗。我最好的朋友喜欢西方小说、中国古代文学,但很少谈起现代诗。我也陆续读到于坚、海男、雷平阳的诗,然而那似乎是距离本质化的“诗歌”最远的一种阅读,因为当时选择这些诗人很大程度上完全是由于对特定地域的兴趣,以及由于我身在武汉,长江文艺出版社的《雷平阳诗选》是当时在书店容易见到的品种。在路边邮局最容易获得的诗歌阅读来源是《诗刊》。我几乎没有把高中阶段读到的这些诗歌和初中时对里尔克、策兰、洛尔加的带有秘密色彩的阅读联系起来。我不愿意在公众场合流露我读到这几个西方诗人时的心理和情感反应,因为那是我只想对自己和与少数几个人打开的交流方式,而且这种秘密性质多少是因为,在我的初中读这些诗,会在同学面前显得过于怪异和疏离。但到了高中,似乎是由于语文教育赋予了读中国当代诗歌的“合法性”,我会自然地把中国诗人的诗集和诗歌刊物拿到教室。某些并不读诗的同伴会拿起这些书翻两页,有时大摇其头,表示写得太差或太矫情,并半开玩笑地鼓励我去“超越”他们。那时我还未想到严肃的写作。我初中时胡乱的分行书写已经停滞了一段时间。

3

十几年后,策兰仍然是我一读再读的诗人,我长期在枕边放着一本他的德文、英文对照诗集。我爱慕着那些看似简单的字,它在任何语言中看起来都美,策兰正是以挖掘石头的方式凿出了它们;我爱慕着那些声音,黑暗、沉厚而有光泽,策兰对海德格尔的深刻理解令他的诗带有后者的语言风格;我更爱他笔下从冷峻的意象中忽然迸发的、浸透了感情的“万千颗粒的愁苦”,他反复使用的呼语“母亲”,他永远在诗中寻找的言说对象“你”——这“你”是石头、眼睛、姐姐、爱人,更是神,也是“我”,是无法和“我”分开的“你”。面对“你”的言说姿态,显示出他与人世的未来向度之间不可能缔结真正的关联,他的写作是一种朝向被深埋入地层、被去历史化了的过去时间而进行的。

我不止一次和来自中欧、北美的文学专业或其他人文专业的学生提起策兰,但是令我吃惊的是,他们一致的反应是很少读他、很少了解他。当我在一个诗歌活动上与邻座写诗的美国青年随口聊起策兰时,对方抱歉地表示自己并不知道。我再次意识到在广阔的世界范围内,他和他代表的诗歌路径或许仍然是被遗忘、被抛弃和难以被理解的小传统。而与此形成鲜明对比的是策兰在当代中国的诗歌读者中间已经是高度显性的存在,这无疑归功于北岛、王家新、孟明等译者的译介。

这种国内外读者对策兰的接受上的明显差异令我有些迷惑,但或许这种差异恰恰表明,一部分当代中国诗人之所以选择翻译、追摹和崇拜这样的西方镜像,本来就有所意味——它指向对身份和命运的想象:成为一个诗人,就是成为一个不受欢迎的人、不断迁徙和逃亡的人。策兰的出生地原属奥斯曼帝国东端的布科维纳,后来划归罗马尼亚,在“二战”时进入苏联版图,遭遇德军占领后又被苏军占领并成为乌克兰的一部分。策兰本人从家乡流徙到布加勒斯特、维也纳、巴黎、耶路撒冷……他只能和他的敌人共享一种母语——德语,他的境遇使人想起卡夫卡的境遇:“无法不写作,无法用德语写作,无法以别种方式写作。”他在强势语言中创造一种弱势的语言,用语词发明来改变德语的性质。精神国土的虚无和丧失,对不可言说之物的持续言说,这些策兰式的主题塑造出许多诗人自我认同中的崇高感。

老实说,在最初接触策兰的时候,我大胆地相信自己从未因为他常常被指责的“晦涩”而“不懂”他的诗。他几乎在用使用物质的方式使用词语:“更换地址,在物质中间/回到你自己,去找你自己,/在下落不明的/大地之光里。”他的词能够紧紧缠裹物质,或者切开它们。策兰诗歌中的物质性被艺术家安塞尔姆·基弗用干草、灰烬、火焰精确地还原出来。他笔下的意象可以被理解为那些意象本身,因为他发现了它们之间不可替代的关系。他的词语以一种坚硬、绝对的面目出现在我的眼前,就像伽达默尔谈论策兰时所说的:“有些东西曾经如此寂静地结晶着,有些东西曾经如此微小、如此光亮并且如此精确,那种真实的词即是这样的事物。”结晶般的质感,来自策兰要告诉我们的重要之事:一个固定的点的确存在;“存在和真理,即便如今失去了一切对整体的把握,也还未曾消失”[3]。我个人对于策兰的喜好,包含了对于“后现代”文化及其阐释方式的强烈怀疑。

但是没过太久,我就也逐渐意识到,这种使我极度兴奋的阅读方式正是基于一种非历史化的、脱离了语境的阅读。他的杏仁、七枝烛台、石头、蕨、玫瑰、上帝、示播列……一开始我并没有认识到这些富有犹太气味的隐喻所承载的文化意涵和策兰赋予它们的独特位置,但这种盲视正是自发式阅读难以避免的缺陷。我在后来认识策兰的过程中,一次次惊讶于他的文本是如此之厚,你无论从何种层面去读它,都难以将它穷尽,但它的不同层次又如此完好致密地连接在一起,如同皮肤,它最内在的生命也正是它最外在的形体。正因如此,或许史蒂文斯、毕肖普等英语诗人甚至里尔克、曼德尔施塔姆都是可以模仿的,但策兰则不。他每个短句子都像松枝上的松针那样自然生长但紧紧贴合,那些仅根据意象或词语的表面风格去试图模仿策兰的诗人是无法接近他一丝一毫的;我们不能获得那发出策兰声音的器皿,我们也无从凝视他曾对视过的深渊。他经历的历史事件和他曾置身其中的历史场景,令他众多坚固的隐喻和转向内心深处的词语并不显得枯窘、空洞,因为诗人曾试图用这些词语腐蚀他面临的高强度的现实,他的语言因此才获得了与这幽深艰险的地层相匹配的腐蚀性。

策兰向我们展示了那种诗歌理想:他凭借词语来搭建他的房屋,将一种普遍性的个人经验而非仅仅针对某个特定民族和事件的发言灌注到词的缝隙之中,但与此同时我们又能无数次地从他的词语表面窥见抵达历史深处的门。他被太多的哲学家、思想家谈论过,足以证明他文本的全部张力和厚度。策兰的写作方式显然和近三十年来的汉语诗歌现场有着相当的差异。中国的文化传统、生活方式,以及“五四”以来就建立的中国现代诗歌的性格,决定了这种声音几乎无法在中国出现。最初打动了北岛也影响了我的这几个西方诗人都有很强的超验性背景,或者生长于某种宗教文化中,但我关注的重点似乎始终不是这种宗教性本身,而是它看待世界的视角和这种视角带来的诗学效果。即使是以否定方式来靠近的确定性、绝对、整全,对我而言也有着强大的魅力。我们最初就是在一个丧失确定性的世界里展开文学阅读和自我社会化的。

诗人保罗·策兰(Paul Celan,1920-1970)

后来很多年里,让我感到欣赏、共鸣的诗,都恰好有宗教的一面,比如我曾偶然读到并翻译过的诗人丹尼丝·莱维托夫(Denise Levertov),她有犹太血统,她的诗显示出犹太宗教文化背景,尽管她并非犹太教徒;还有我反复阅读的美国华裔诗人李立扬——他的诗是少见地可以用来朗读的诗,我也不止一次在宿舍楼无人的阳台大声朗读他——其诗中常常有“主”的身影,但他的观点也和他的牧师父亲并不一致;我喜欢的穆旦、痖弦,他们笔下也能见到神的身影。和大多数中国人一样,我没有宗教信仰,也从未认真考虑过信仰宗教,但因为诗歌或多或少对我来说意味着“另一重现实”,对我来说是不同于散文世界的表达,我反而总是愿意寻找与我们当下普遍的生活境况形成对照和补充的面向。

在穆旦、痖弦那里被呼唤的神,也已经并非里尔克、策兰、艾略特、奥登的神。中国诗歌里的神是一种被翻译过的超验视角和美学,是面对一个诗人无法解释的、被重重历史苦难包裹的生存世界时想象出来的绝对视点。有时,这种视角也可以并不需要神的出场,它造成了类似戏台的效果,像痖弦那样,他用现代主义、存在主义的语调传递十分古典的情绪,用富有音乐性的语言和整齐、有规则的诗形书写那些崎岖不平的人事。他的诗持续地给人带来宣泄、净化和治愈:“二嬷嬷压根儿也没见过退斯妥也夫斯基……退斯妥也夫斯基压根儿也没见过二嬷嬷.”在他笔下,平凡生活中的苦难和艰辛何其深厚,超出文学思考的范围。我们在体会诗歌的治愈效果同时,实际上也是在体会那些令我们痛苦的事物本身,体会它对于生活和生命的意义,内心深处认同着里尔克为诗人规定的生活、工作准则:生活是有机的,“你的生活直到它最寻常最细琐的时刻,都必须是这个创造冲动的标志和证明”。三十多年来的当代中国诗歌不断寻求语言和现实之间的平衡关系,我有时却不禁怀疑那种急切与现实建立关系的欲望实际上正是来自这种根深蒂固的二元思维,并进一步加剧了两者的分离。

4

一些经典现代主义诗歌中十分重要的母题、词汇、意象、气息,确实在很长时间里不断离我们远去,成为“下落不明的大地之光”。爱、死亡、孤独、信仰,这些词由于过度使用和庸俗的诗歌流通方式而历经通胀,我们越来越缺乏对这些词语的身体性的体验。当我愈加清晰地辨认,当代社会的理性话语和主体再生产逻辑几乎多么彻底地将痛苦、疾病、死亡、非正常状态从日常生活中隔离了出去,当我发现我的同代人和更年轻的一代是如此无法形成对生活的整体感觉,我才再次感到诗歌阅读和写作能够在一定程度上成为重建内心秩序感的方式。

在大学阶段,我进入了“严肃”学习写作诗歌的时期,一度大量阅读中外诗人的作品。因为一门诗歌写作课程的具体要求,那时我读了不少西方诗人的作品,但主要着眼于技艺的修炼,因此我领略到的更多是“术”而不是“道”,大多数作品可能令我一时赞叹,但是过了许久之后就发现它实际上难以进入自己的内心体验。当时我频繁地参加诗歌社团活动,也偶尔主持讨论,抱着做课堂报告一般的心态去阅读,结果发现那些讨论过的诗往往都是最难以给我留下印象的诗。我曾在昆明听朋友一行、谭毅谈到,不同个体的思想能力大致可以分为“被寄生”的能力和“寄生”的能力,简单说来就是接受影响的能力和影响他人的能力。也许是被寄生的能力趋于停滞、怠惰,我感到在最初学习写作的时期度过之后,模仿的本能和热情渐渐消退,大部分诗歌只能提供片刻的感兴,而难以真正“寄生”于我的感受和理智器官。

这个时期我也开始密集关注身边当代诗人的写作,这种阅读不免掺杂着同侪压力、竞争的焦虑,但也更多地打开了我对诗的认知。这些诗参与到我和这些诗歌作者的实际交往中,并因此不断加深着我们彼此之间的理解。王辰龙、砂丁、李海鹏、苏晗、方李靖的诗各不相同,但也分享某些相似的心性和情绪。其中一些诗为我们这代人相对匮乏的历史感觉做出了修复性的努力,它们或许未必“正确”,但是有效。比如砂丁借助民国时期左翼话语重新激活历史场景的兴趣,为他的诗赋予了不可替代的面貌。即使同样是对东北经验的书写,王辰龙和李海鹏的处理方式也非常不同。诗歌展示了个体面对庞大历史时的细微感受和处境,特别是在历史本身越来越难以得到完整言说的时候,是这些诗一次次为我开启现实罅隙中的生动细节,持续抵抗着弥漫在我们每个人周围的漠然。

就在同一时期,微信的迅速普及和微信公众号的兴起,悄然改变了许多读者的阅读方式,微信平台传播法则所追求的效率、经济性,实际上和现代主义诗歌信奉的语言的经济性不谋而合,微信公众号从诗歌中榨取的价值往往表达在文本编辑中的标题、摘句、加粗效果上,它们的传播带上了难以回避的“鸡汤”色彩。因为这种诗歌流行方式造成的负面观感,因为我自己也曾短期从事为公众号炮制近于鸡汤化的诗歌解读文字,在一段时间内我的确对一般意义上的诗产生了审美疲劳的体验。不仅如此,由于年龄、处境带来的客观条件的变化,诸种现实问题愈加急速严峻地展开,面对学业、工作的压力和日趋机械化的生活,我很少再像从前那样密集、长时间地读诗,大部分阅读时间也为其他门类的书籍所占据。

然而,生活的疲倦和匆促,也并不意味着我彻底放弃了诗歌阅读。暂时疏远了对“术”的热切心情,让我得以重新考虑“道”的问题。个人命运的神秘部分把我带到不同的地点、职业和人群中,这些看似散漫、无序的遭逢也并非毫无线索和逻辑。出于从小对民间音乐的爱好,我曾为一位朋友的传统音乐档案整理工作干过一些杂活,当我读到新疆都塔尔歌曲中的唱词,那些诗句的音乐性以及它与旋律的完美结合久违地唤起了我最早接触诗歌时的那种甜美、惊奇感受,我在思索,这些音乐的工匠,将来自民间或诗人创作的歌词和他们对乐器、旋律、音乐传统的理解如此贴切地缝合在一起,仿佛让我重新看见那更大的诗意。与之相比,我们所熟悉的当代诗又为何频频显得拘束而困窘……在一首传遍新疆的伊犁民歌中,歌手唱的是:

西方来的风,吹倒了葡萄藤

称作“心”的那个疯子,你抓不到

当我和一些并非“专业”诗歌读者的朋友谈到诗歌时,我发现他们心中的诗在很大程度上仍然保留了可以“歌”的秉性,这也让我怀念起那些民歌来。许多人对诗歌的兴趣似乎仍然在于,相信诗歌能调动起集体的情绪,能在个人经验的基础上对那些最普遍的主题保持抒情的意愿和强度。

我也曾短暂地到访亚美尼亚,使我印象格外深刻的是亚美尼亚并未经历过“言文一致”的语言工具革命或“白话文运动”,他们的诗歌与古代诗歌保持着更加连续的关系。根据对亚美尼亚当代诗歌英文译本的粗浅阅读,我发现许多对当代中国诗歌来说十分常见的词、心绪和句法都很少出现在这些诗里。这个事实再次提醒我,也许我自己面对的文学传统和文学现状,反而是多少有些“不自然”的状况,是一个事件和许多事件造成的结果。那些缺乏我们所认为的“现代主义诗歌”的民族和语言,又会怎样去感受和书写他们的生活呢?当我阅读为维吾尔木卡姆歌词贡献了重要来源的诗人纳瓦依,我不仅为其诗中苏非主义的迷醉境界所打动,更逐渐意识到,作为一个出生于20世纪末的当代人,之所以觉得这些诗的词汇表十分有限、主题不断重复,很大程度上不是因为自己拥有一个更解放、启蒙、现代、理性的“主体”,不是因为自己生活在一个更加复杂的时代,而恐怕是因为,我们无法再去体会那些词语在不同诗句、体裁和语境之中的微妙含义和差别了;是我们自己的心被太多的语言喂养得粗糙、麻木,而非相反。当然,我们的语言和历史一样包含着不可逆性,但我越来越渴望接近的,是清晰和确定,是那种要把我们带到“如此光亮、如此精确”之物中去的诗。

注释

1.孙歌:《论坛的形成》,见孙歌:《求错集》,北京:三联书店1998年版,第104页。

2.李陀:《漫说“纯文学”——李陀访谈录》,《上海文学》2001年3月号,第7页。

3.阿兰·巴迪欧:《论保罗·策兰》,lightwhite译,见拜德雅豆瓣小站:https://site.douban.com/264305/widget/notes/190613345/note/553032453/。

本文摘自散文随笔集《咔嗒》,经作者授权转载,原题为《在下落不明的大地之光里》,现标题为编者所拟。

《咔嗒》,李琬/著,百花文艺出版社,2025年3月版